Selbstentladewagen

H0-Anlage nach Epoche II - Motiven

Deutsche Reichsbahn

© Copyright - All Rights Reserved - Thomas Noßke - www.epoche2.de; 1998-2016

Der Bedarf an sehr großen Güterwagen zum Transport von Massengütern, insbesondere Kohle, bestand schon länger, jedoch wurden die damit verbundenen technischen Herausforderungen bis zum Anfang der 20er Jahre noch nicht sehr gut beherrscht und waren relativ teuer und somit unwirtschaftlich.

Es genügte ja nicht, einfach nur größere Fahrzeuge zu bauen. Es mußten auch die Fahrwerke, Bremsen, Kupplungen und Puffer an die größeren Massen angepaßt werden. Die Triebfahrzeuge mußten die höheren Zuglasten sicher beschleunigen und vor allem abbremsen können. Die Bahnstrecken, vor allem die Brücken, mußten für Fahrzeuge mit höheren Achslasten ausgebaut werden, und nicht zuletzt mußte eine leistungsfähige Infrastruktur zum rationellen Be- und Entladen dieser Fahrzeuge bereitgestellt werden.

Während anfänglich verschiedene Lade- und Entladetechnologien für große Güterwagen diskutiert wurden, konnte sich für den Schüttguttransport bald der Selbstentladewagen durchsetzen. Nach dem Ende der Ersten Weltkrieges entstand zwischen den deutschen Waggonfabriken ein regelrechter Wettbewerb im Entwurf von immer größeren Selbstentladewagen, der eine Vielzahl von Prototypen hervorbrachte. Es wurde damals richtig eingeschätzt, daß die Großraum-Güterwagen im zukünftigen Bahnbetrieb eine bedeutende Rolle spielen werden. Auf der Eisenbahntechnischen Ausstellung vom 24.September bis 5.Oktober 1924 in Seddin wurden allein mehr als 20 verschiedene Prototypen von Wagen für den Schüttguttransport der Öffentlichkeit vorgestellt; mehrere davon mit Ladegewichten über 50t. Kein Lieferant von Schienenfahrzeugen wollte sich dieses verlockende Geschäft entgehen lassen. Durchgesetzt haben sich vor allem die Konstruktionen von Orenstein & Koppel sowie von Talbot.

Ab der zweiten Hälfte der 20er Jahre wurden diese hochmodernen Fahrzeuge in ansehnlichen Stückzahlen produziert. Die Reichsbahn beschaffte solche nach den Grundsätzen des Austauschbaus hergestellte Selbstentladewagen in überschaubarer Typenanzahl. Es kann fast von einer Art Baukastensystem gesprochen werden, da fast alle von der Reichsbahn in größeren Stückzahlen beschafften vierachsigen Selbstentladewagen auf der Grundkonstruktion des Sattel-Selbstentladers von Orenstein & Koppel beruhten. An der Herstellung beteiligten sich aber alle namhaften Waggonfabriken Deutschlands.

Da derartige Fahrzeuge vornehmlich in Ganzzügen oder zumindest in Wagengruppen eingesetzt wurden, gab es intensive Überlegungen, diese Wagen mit automatischen Mittelpufferkupplungen der Bauart Scharfenberg auszurüsten, was teilweise zusätzlich zur klassischen Hakenkupplung auch geschehen ist.

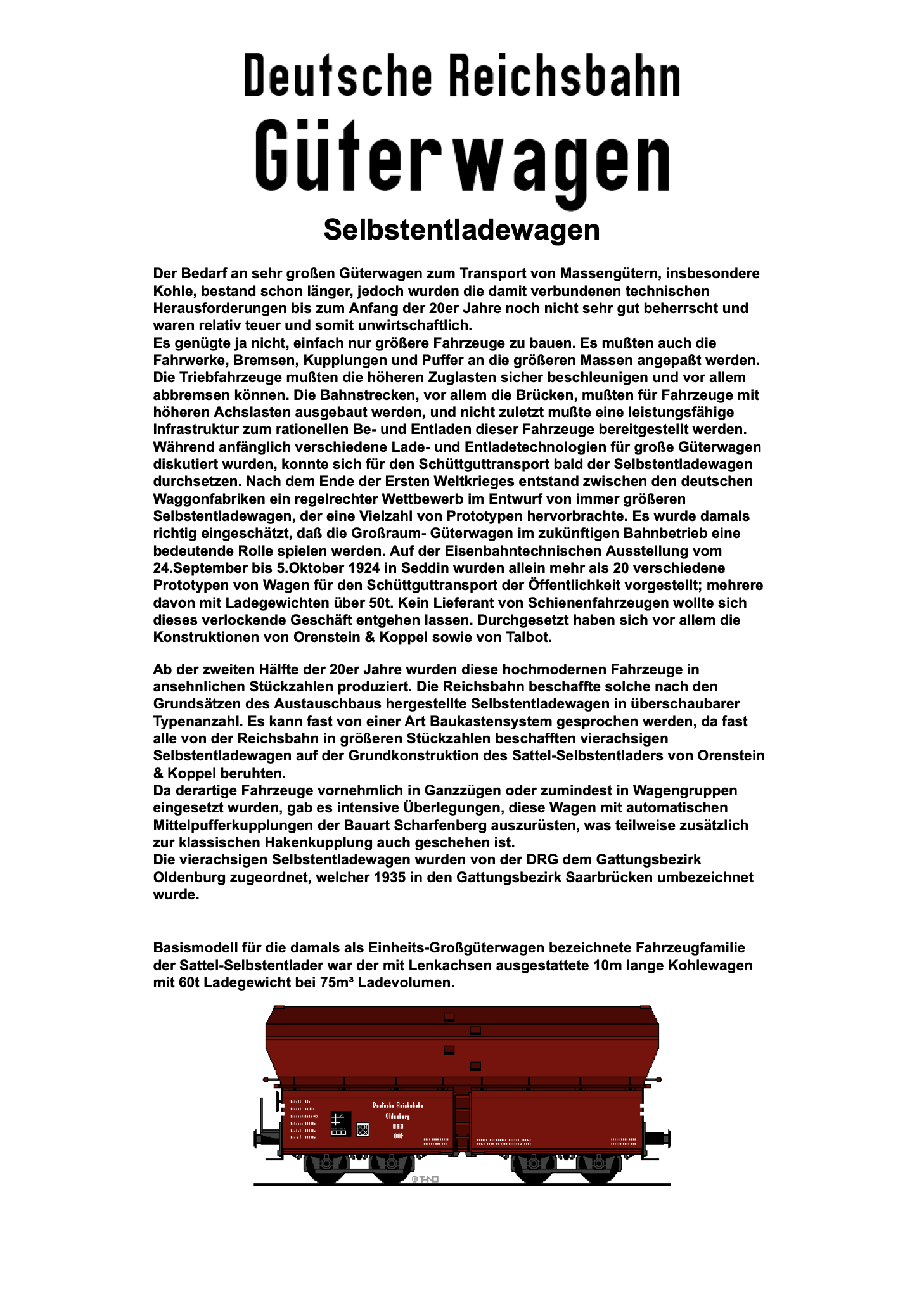

Die vierachsigen Selbstentladewagen wurden von der DRG dem Gattungsbezirk Oldenburg zugeordnet, welcher 1935 in den Gattungsbezirk Saarbrücken umbezeichnet wurde.

Basismodell für die damals als Einheits-Großgüterwagen bezeichnete Fahrzeugfamilie der Sattel-Selbstentlader war der mit Lenkachsen ausgestattete 10m lange Kohlewagen mit 60t Ladegewicht bei 75m³ Ladevolumen.

Unmittelbar davon abgeleitet war der Sandwagen mit 55m³ Ladevolumen, welcher sich aufgrund der höheren Dichte von Sand durch ein geringeres Ladevolumen auszeichnete, was sich in niedrigeren Seitenwänden widerspiegelte. Er wurde auch als Privatfahrzeug von Bergwerksbetrieben beschafft und zum Erztransport eingesetzt.

Der nächste Vertreter dieser Wagenfamilie war der offene Kokswagen, welcher sich vom Kohlewagen durch eine größere Länge unterschied. Da Koks wiederum eine geringere Dichte hat als Kohle, wurde zum Transport der gleichen Masse ein größeres Volumen benötigt. Der Wagen hatte ein Ladevolumen von 91m³ und eine Länge über Puffer von 12,0 m.

OOt Kokswagen

Von dem offenen Kokswagen unterschied sich der geschlossene Kokswagen durch einen Verschluß des Laderaumes mittels 12 Klappdeckeln.

KKt Kokswagen

Auf der Basis des Kohlewagens wurde auch ein geschlossener Kaliwagen mit gleichen Abmessungen für den Transport von Kali- und Steinsalz gebaut, der als Privatwagen von Bergwerken und Chemiebetrieben zum Einsatz kam.

Anfang der 30er Jahre wurde ein geschlossener Getreidewagen mit vier separaten trichterförmigen Behältern entwickelt und in kleinen Stückzahlen gebaut. Es besaß bei einer Länge über Puffer von 12,7m ein Eigengewicht von 24t. Sein Ladegewicht betrug 56t bei einem Ladevolumen von 78m³.

Ein weiteres sehr interessantes Fahrzeug dieser Zeit ist der mit Drehgestellen ausgerüstete Klappdeckelwagen, der jedoch nicht zu den Einheits-Großgüterwagen zu zählen ist, sondern ausschließlich als Privatwagen zum Einsatz gelangte. Dieser vierachsige Kalkwagen mit einer Länge über Puffer von 11,8m und einem Ladegewicht von 46t wurde vornehmlich zum Transport von Kalkstein und Gips aus dem Harz zur mitteldeutschen Chemieindustrie eingesetzt und war bis in die 80er Jahre in Ganzzügen im Einsatz.

Einer der interessantesten und meist gebauten Vertreter der Selbstentladewagen war der zweiachsige von Talbot entwickelte 20t-Schotterwagen mit Lenkachsen und einem Ladevolumen von 12,5m³. Er wurde auch als Trichterwagen bezeichnet und wurde in ähnlichen Ausführungen von mehreren Waggonfabriken in großen Stückzahlen gebaut. Als bahneigenes Dienstfahrzeug kam er vornehmlich beim Streckenbau zum Einsatz. Für dieses überaus erfolgreiche Fahrzeug wurde bald das Synonym "Talbotwagen" geprägt. Durch je drei einzeln verstellbare Schütten auf jeder Fahrzeugseite konnte der Schotter sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gleise sehr genau plaziert werden.

Diejenigen zweiachsigen Schotterwagen, die nicht als Bahndienstfahrzeug Verwendung fanden, wurden dem Gattungsbezirk Mainz zugeordnet.

Alle bisher beschriebenen Fahrzeuge wurden anfangs noch in Nietbauweise hergestellt. Ab Ende der 30er Jahre wurden Kohle-, Koks- und Erzwagen auch in Schweißtechnologie gefertigt. Diese Fahrzeuge unterschieden sich optisch nur geringfügig von den oben beschriebenen Fahrzeugtypen. Eine nenneswerte technische Veränderung dabei war die Tatsache, daß die Vierachser nun auch mit Drehgestellen anstelle von Lenkachsen ausgerüstet wurden.

Ein völlig neuer Vertreter war der erst Ende der 30er Jahre entwickelte und vollständig geschweißte vierachsige Schotterwagen mit einem Ladegewicht von 57t und einem Ladevolumen von 32m³. Er wurde ebenfalls als Bahndienstfahrzeug eingesetzt und stellt das Vorbild für die nach dem Zweiten Weltkrieg in großen Stückzahlen gebauten Schotterwagen dar.

Abschließend soll noch ein wesentlich älterer aber nicht minder interessanter Vertreter der Selbstentladewagen vorgestellt werden. Der bayrische Regiekohlewagen war ein Bahndienstfahrzeug zum Transport von Lokomotivkohle vom Rhein nach München und wurde bereits ab 1903 nach amerikanischen Vorbildern in 51 Exemplaren beschafft. Die Reichsbahn übernahm diese Fahrzeuge und setzte sie bis in die 30er Jahre hinein in ihrem angestammten Einsatzgebiet in Ganzzügen ein.